Часть четвертая. Плоды постсоветской политической креативности#

Итак, оба плана постсоветской истории, событийный и нарративный, описанные в двух предыдущих частях, указывают на то, что хотя этот период и был относительно недолгим — между холодной и российско-украинской войнами, — он был и временем ярких драматических происшествий в жизни народов Восточной Европы и Северной Евразии. Результаты этих процессов имеют критическое значение как для понимания причин хрупкости демократических итогов и инфраструктуры мира между народами в регионе, так и для прогнозирования дальнейших процессов в этой части мира. Во второй межвоенный период восточноевропейские и североевразийские общества заново изобретали государственность, идеологический плюрализм, конкурентную политику, гражданственность, национальность, социальную инклюзивность, богатство, бедность и другие политические и социально-политические феномены, институты и практики. И в этих творческих процессах свобода и подчинение, демократическое творчество и авторитарные инновации сосуществовали и боролись за доминирование в каждом обществе и во всем регионе в целом.

В заключительной части этой книги я попытаюсь свести своего рода «бухгалтерский баланс за отчетный период»: чего именно достигли постсоветские народы с точки зрения значимых демократических и автократических институциональных достижений. В этом мне помогут базы данных, касающиеся разных измерений политических и социально-экономических процессов в постсоветских странах, но чаще я буду использовать данные и основанные на них индикаторы высокого уровня обобщения из базы «Разнообразие демократии»1.

Демократические достижения постсоветских народов#

Самым значимым достижением демократического творчества постсоветских народов является построение новых государств, основанных на системах с распределенной верховной властью — едва ли не первой длительной практикой такого рода в данном регионе. Конечно, государства в Восточной Европе и Северной Евразии существовали задолго до постсоветского периода, поэтому государственное строительство в последние тридцать с лишним лет стоит расценивать именно как переоснование государственности. Это переоснование, как описано выше, связано с преодолением советского политического опыта, в связи с чем новые государства должны были обеспечить политическую свободу, возможность предпринимательства, верховенство права и гарантии невозвращения к советской политической действительности.

Новые политические институты переосновывались в ходе пересмотра соотношения публичной и приватной сфер, существовавших в Советском Союзе. Большевистский социополитический эксперимент, сталинский тоталитаризм и постсталинский советский авторитаризм во многом отличались и внутренне составляли разнообразие единого советского состояния. Это единство обеспечивалось прежде всего тем, что публичная сфера их социального мира разрослась до таких масштабов, что поглотила большую часть жизненных пространств приватной сферы. Советская система колонизировала Жизненные миры* восточноевропейских и североевразийских сообществ с помощью альтернативной модернизационной программы, где научно-секулярное индустриальное мировоззрение и марксистская универсалистская этика соседствовали с неэмансипированным индивидом и особой коллективностью, распределенной по ячейкам советской социальной структуры2. В этом структурном дисбалансе между двумя сферами публичность теряла свою эмансипирующую силу, а приватность была не способна защитить культурную ризому*, придающую смысл жизни индивидам и сообществам. Партийный идеологический отдел ЦК создавал лишь идейные суррогаты, подменяющие ценностно-смысловые структуры Жизненного мира. Какое-то время это срабатывало, но к концу 1980-х эти суррогаты утратили действенность и привели советское общество к глубочайшему экзистенциальному кризису.

Разрастание публичности связано с тем, что сверхорганизация единой партии — Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) — контролировала все публичные, государственные, экономические, финансовые, культурные и прочие институты. КПСС была своего рода переосмысленной сверхорганизацией гражданского общества, установившей контроль за публичными и приватными институтами, включая другие гражданские ассоциации, семью, общину, бизнес, религию и даже интимность. В условиях разросшейся публичной сферы руководящие подразделения партии срослись с центрами власти, вобрали их и стали ими.

Именно поэтому энергия постсоветского политического творчества отчасти была направлена на разрушение партийной монополии в союзном центре и в советских республиках. Уже в 1988–1989 годах, когда проходила первая довольно свободная избирательная кампания в СССР, борьба с привилегированным положением компартии, установленным статьей 6 Конституции СССР, стала приоритетом оппозиционных депутатов. Эта статья советской конституции гласила:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма»3.

С началом декоммунизации в 1991 году во всех советских республиках КПСС, ее структуры, а также силовое ведомство КГБ стали объектами запретов. Так, компартию запретили либо по решению республиканских Верховных Советов (например, в Украине ее запретили 30 августа, а в Латвии — 10 сентября) или по решению республиканских президентов (например, в Узбекистане — 29 августа, а в России — 6 ноября). Как правило, позже эти решения дублировались судебными решениями. Имущество КПСС передавалось республиканским правительствам. Разветвленную партийную сверхструктуру уничтожали как своего рода плотину, сдерживавшую энергию политического творчества сообществ Восточной Европы и Северной Евразии4.

Преодолевая советский опыт, постсоветское государственное строительство основывалось на многопартийных системах в новых обществах, освобождении политических институтов от контроля партии и одновременно контроля граждан над возникающими институтами, распределением центров власти с помощью новых конституций, партий, СМИ и гражданских организаций.

Стоит учитывать, что представление о политике, государстве, праве, экономике или конкуренции у граждан позднего Советского Союза было связано с двумя типами личного опыта: с участием в публичной жизни в позднесоветском авторитарном обществе и с утопическим воображением о «западной свободе». Это воображение формировалось как в виде сопротивления советской пропаганде (с ее критикой буржуазных идей и институтов), так и в виде восприятия информации из «западных источников» и политических верований перестроечных времен. Если советский политический опыт был предметом для (само)преодоления, то политическая и экономическая свобода — весьма смутным объектом политического воображения. На практике мало кто из акторов постсоветских преобразований на личном опыте знал, что такое свобода, что такое политическая партия, как функционирует идеологическое многообразие, как выстраивать отношения между ветвями власти или где проложить границу между приватной и публичной сферами. Постсоветский период начинался с потребности и желания создавать новые государства и политико-правовые режимы, не имея при этом ни опыта, ни знаний. Что по-своему подчеркивает и свободу, и дерзость революционных начинаний того времени.

Сознательно порывая с советским политическим опытом, постсоветские государства строились как будто с нуля, в хаосе цезуры 1989–1991 годов и связанных с нею двух революционных пространств — публичного и приватного. Люди, не имевшие личного опыта политической, экономической, социальной или религиозной свободы, на свой страх и риск полагали новые начала новых обществ, государств, фирм, гражданских и религиозных организаций. Волна «приватных» революций вела к возникновению новых частных предприятий, к приватизации советских госпредприятий, к запуску новых для советского человека сфер услуг и финансовых учреждений. Семья, сексуальность, гендер, телесность и интимность оказывались пространством для экспериментирования с собой, своими близкими и Иными. В то же время волна «публичных» революций создавала новые государства, конституции, политико-правовые системы, конкурентную политику, идеологический плюрализм и пространство для гражданских движений и организаций.

Ирония истории заключается в том, что постсоветские государства выросли из Советов: именно союзный и республиканские Верховные Советы, избранные в 1989–1990 годах, стали платформами для создания новых политических пространств. Верховный Совет СССР стал стремительно терять свое значение в августе 1991 года из-за попытки переворота ГКЧП и прерывания процесса подготовки нового Союзного договора. Хотя советские граждане поддержали идею «обновленного Советского Союза» на мартовском референдуме 1991 года, ни президент СССР Михаил Горбачев, ни Верховный Совет СССР не смогли реализовать волю граждан. С победой президента РСФСР Бориса Ельцина над путчистами в Москве республиканские Верховные Советы получили возможность создать независимые государства на территориях своих республик.

В рамках советской политической системы Верховный Совет был высшим органом государственной власти, в его структуре исполнительная и законодательная ветви власти формально слиты. Судебная ветвь власти в СССР, опять же формально, существовала отдельно. Отдельно существовали республиканские и союзные госструктуры (за исключением России, чьи структуры в СССР оказались почти не развиты, а РСФСР управлялась по большей части союзными институтами). Однако эти формальные отличия имели мало реального веса из-за всеобъемлющего контроля КПСС, воплощавшей единство верховной власти во всех ее измерениях.

Выборы в республиканские Верховные Советы в 1990 году привели к власти новое поколение политиков, которые, в отличие от союзных народных депутатов, оказались гораздо более дистанцированы от компартии. Формально многие из них все еще были членами КПСС, хотя в республиканских выборах могли участвовать кандидаты и от некоммунистических партий. Партийный плюрализм и даже парламентское некоммунистическое большинство возникали в республиканских советах. Так, в Верховный Совет РСФСР прошли 86% членов КПСС (при 11% депутатов от «Демократической России»), в Верховный Совет Литовской ССР — 36% (при 68% представителей движения «Саюдис»), в Верховный Совет Украинской ССР — 53% (остальные — независимые или представители четырех альтернативных коммунистам блоков), а в Верховный Совет Грузинской ССР — 30% (остальные — представители десяти блоков с 54% мандатов у блока «Круглый стол — Свободная Грузия»)5. Было большинство голосов у членов КПСС или нет, но именно эти Верховные Советы принимали решения о независимости своих республик и о новом распределении властных полномочий после распада СССР с постоянно уменьшающейся ролью компартии и ее тающих рядов6.

Начиная с 1992 года можно говорить о том, что из республиканских Верховных Советов выделяются две ветви власти — правительство (исполнительная власть) и парламент (легислатура). Правительство объединяло элементы двух советских органов — Президиума Верховного Совета и Совета Министров, а парламенты формировались из оставшихся оргчастей Верховного Совета. Этот процесс шел непросто, поскольку новые ветви власти в начале 90-х стали вести борьбу за институциональное превосходство в политической системе. Эта борьба могла принимать радикальные формы, как в случае подавления Государственной Думы РФ в Москве 1993 года или как «перетряхивание депутатов» (применение личных репрессий) президентом Лукашенко, усиливающим свою власть в Минске после победы на выборах в 1994 году. Или же проходила легко, почти в одно касание, как в Казахстане и Туркменистане в 1992–1994 годах.

К началу XXI века эта борьба между ветвями власти привела к формированию в постсоветском регионе шести парламентских республик (Армения, Грузия7, Латвия, Литва, Молдова и Эстония), двух формально полупрезидентских республик (Азербайджан и Украина)8 и семи президентских республик (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Специфичные президентские республики сформировались также в четырех непризнанных постсоветских государствах: в Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье и Южной Осетии9. В случае парламентских республик парламенты оставались ведущим политическим институтом, который утверждал законы и контролировал правительство. В президентских республиках президенты возглавили исполнительную власть и с помощью формальных и неформальных методов контролировали парламенты10. В случае смешанных республик с гибридными режимами (например, в Украине) с 1992-го и вплоть до 2019 года президенты и парламенты боролись за контроль над Кабинетом министров. Кроме того, разделение властей функционировало как дистанция между центральными и местными выборными и назначаемыми органами власти. Так или иначе, критичным для построения постсоветского демократического государства было принятие элитами и населением идеи о разделении верховной власти государства на ветви под управлением назначаемых и выборных чиновников, а также воплощение этого деления на практике.

Разделение верховной власти на ветви и уровни#

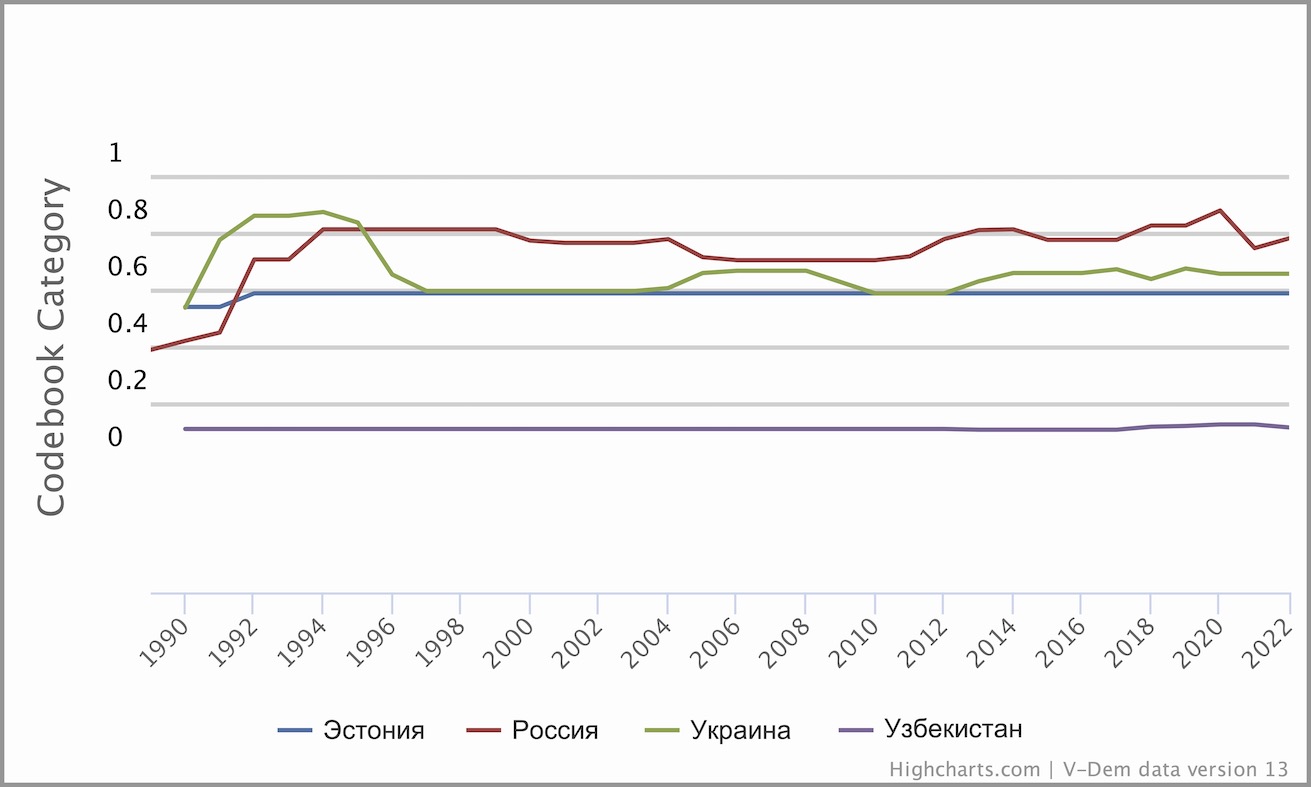

То, как это разделение стало частью постсоветской политической практики, можно увидеть с помощью Индекса разделения власти11. Измерение этого показателя отвечает на вопрос о том, существуют ли выборные местные и региональные органы власти, и если да, то в какой степени они могут работать без вмешательства со стороны неизбираемых органов на местном уровне. Соответственно, самый низкий балл присваивается стране, где выборные должности подчинены невыборным должностям, а высокий — стране, в которой избранные органы власти могут действовать без ограничений со стороны неизбранных субъектов12.

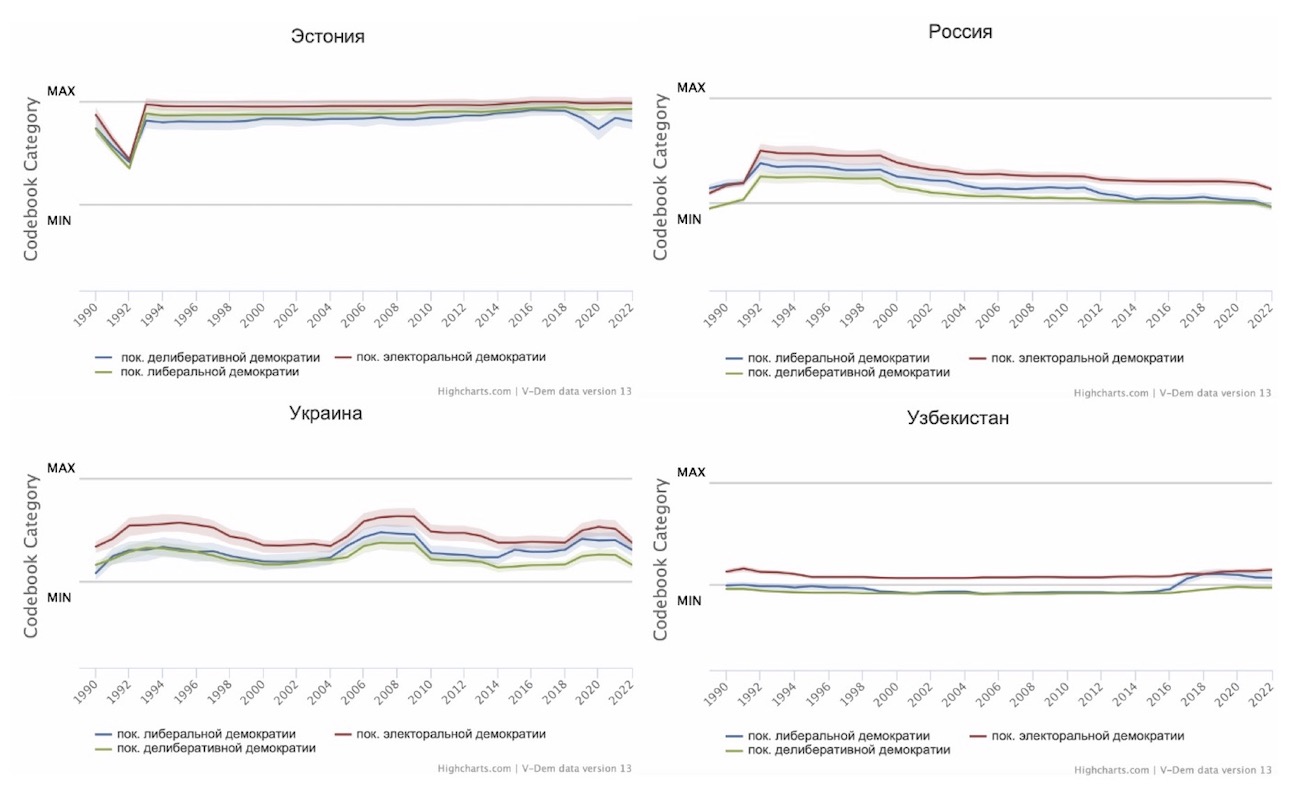

График 1. Индекс разделения власти (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Как показывает Индекс разделения власти (см. график 1), в трех случаях из четырех разделение исполнительной и законодательной ветвей власти четко и однозначно происходит между 1990 и 1992 годами. В Эстонии это разделение закрепилось еще в первые годы восстановления независимости и оставалось стабильным вплоть до момента написания этой книги. В Украине и России разделение исполнительной власти и легислатуры произошло в тот же момент, но оставалось предметом борьбы в политической системе между ветвями власти. В России президенциализм победил в 1993 году и с тех пор постоянно усиливался. А Украина устанавливала парламентско-президентскую модель правления в 2006–2010 годах и с 2014 года, хотя неформально даже в эти моменты президентский институт усиливал свое влияние не только на исполнительные органы, но и на законодателей. В случае Узбекистана представлена модель тех постсоветских государств, которые после развала СССР крайне быстро свернули демократизацию и перешли к верховенству власти назначаемых органов, а не выборных.

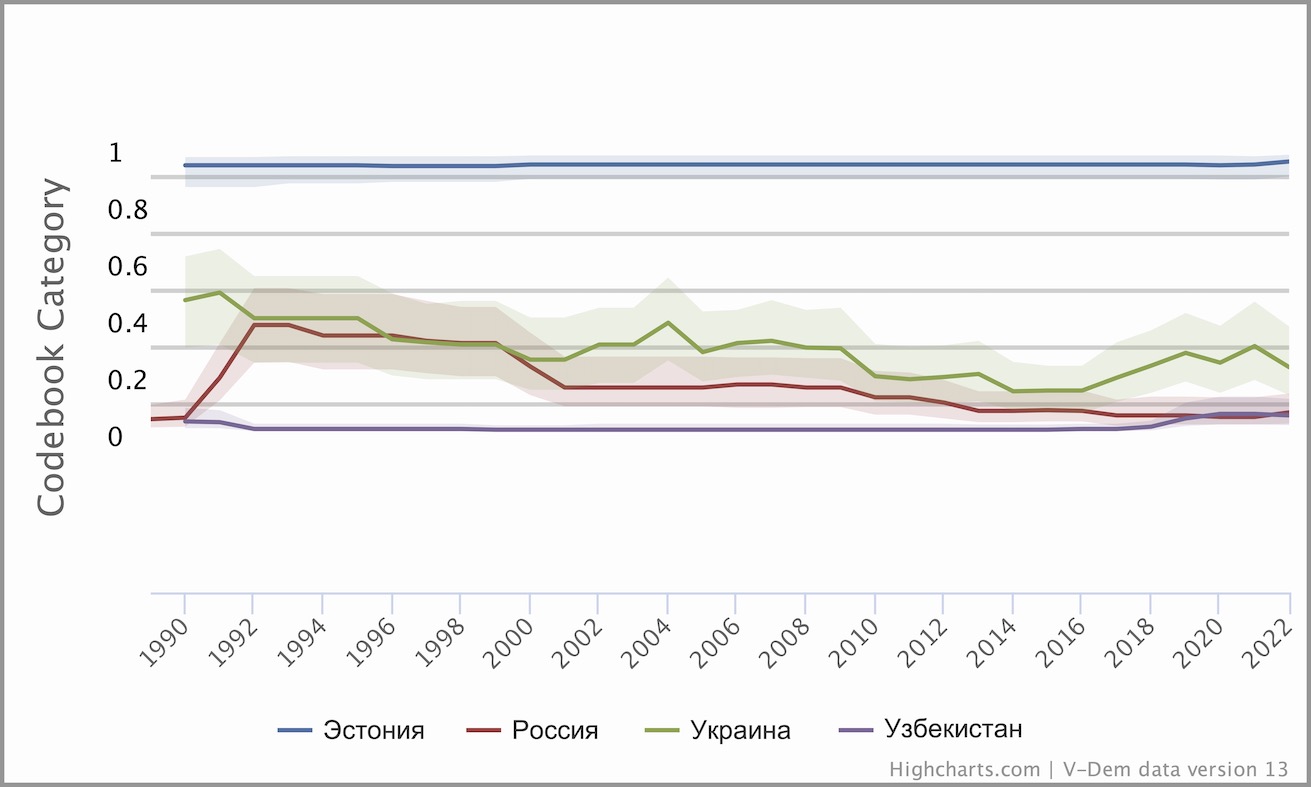

Достижения постсоветских народов в разделении верховной власти дополняют данные Индекса «Законодательные ограничения исполнительной власти». График 2 описывает, как законодательная власть, а также генеральный прокурор или омбудсмен — институты, привнесенные извне как демократические модели, но существенно переосмысленные в постсоветских национальных государствах, — были способны осуществлять надзор за исполнительной властью13. На графике видно, что эстонский и узбекистанский кейсы представляют полярные примеры того, как выборная легислатура контролирует исполнительную власть (в первом случае) или как органы исполнительной власти контролируют избираемых законодателей (во втором случае). В случае России видно, что борьба двух ветвей власти в течение всех 90-х завершилась в ХХI веке системным доминированием исполнительной ветви в РФ (сближаясь с узбекской ситуацией). Украинский кейс связан с продолжением системного противостояния ветвей власти вплоть до начала правления Владимира Зеленского.

График 2. Индекс «Законодательные ограничения исполнительной власти» (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Переоснование государства, гражданственность и этнонационализм*#

Не менее важным было представление об источнике суверенитета и легитимности переоснованного постсоветского государства. Для части этих государств источником легитимности стало волеизъявление граждан на референдуме (Туркменистан, Узбекистан и Украина). Для других новых государств источником суверенитета была историческая традиция государственности, прерванная Советским Союзом и восстановленная с его распадом (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Молдова и Эстония). В прочих случаях решения о переосновании принимались Верховными Советами как представительными органами республик и их граждан.

В дополнение к воле граждан или истории легитимность новых государств вытекала из ценностей демократии и верховенства права. Это заметно, например, в формулировках деклараций о суверенитете и независимости постсоветских республик, а также ранних постсоветских конституций. В них присутствует не только формальная сила официальной фундирующей санкции, но и фиксация политического воображаемого новых политических сообществ, представляющих себя основателями демократических правовых и политических систем.

«Верховный Совет Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, уважая национальные права всех народов, заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины, признавая необходимость построения правового государства, имея целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, ПРОВОЗГЛАШАЕТ государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях» (Декларация о государственном суверенитете Украины, 16 июля 1990 года).

«Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества, ПРОВОЗГЛАШАЕТ начало процесса утверждения независимой государственности» (Декларация о независимости Армении, 23 августа 1990 года).

«Выражая волю Народа, Верховный Совет Литовской Республики постановляет и торжественно провозглашает, что восстанавливается реализация суверенных прав Литовского государства, попранных чужой силой в 1940 году, и отныне Литва вновь становится независимым государством. Акт Литовского Совета о Независимости от 16 февраля 1918 года и Резолюция Учредительного Сейма от 15 мая 1920 года о восстановлении демократического Литовского государства никогда не утрачивали правовой силы и являются конституционной основой Литовского государства. Территория Литовского государства является целостной и неделимой, на ней не действует конституция любого другого государства. Литовское государство подчеркивает свою приверженность общепризнанным принципам международного права, признает неприкосновенность границ, как это сформулировано в Заключительном акте Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятом в 1975 году, гарантирует права человека, гражданина и национальных меньшинств. Верховный Совет Литовской Республики как выразитель суверенной воли настоящим актом приступает к реализации полного суверенитета Государства» (Акт о восстановлении независимости Литовского государства, 11 марта 1990 года).

Одновременно с этим демократическим началом в тех же документах присутствуют гражданский и этнонационалистический аргументы. Постсоветские демократические государства основывались как политико-правовые системы, укорененные в этнонациональные сообщества. Что еще раз демонстрирует, как в начале 1990-х демократизация и национализация шли рука об руку в процессе основания государств. Впрочем, в дальнейшие этапы постсоветской эпохи эти две тенденции не только поддерживали, но и подрывали друг друга, создавая динамику политических режимов, по-разному использовавших возможности возникших политических систем, и управляя многообразием населения на подконтрольных территориях.

По замыслу республиканских лидеров, управлявших распадом СССР, новые государства должны были существовать в пределах административных границ советских республик. Территориальное измерение новых государств по умолчанию легитимировалось советским административно-территориальным наследием14. Впрочем, демократизация вовлекала граждан в принятие решений и делала их активными участниками, в том числе и процессов определения границ. А национализация политического воображения увязывала границы с этническими, языковыми, конфессиональными и прочими идентичностными группами. Такая взаимосвязь вела к «параду суверенитетов» не только союзных республик, но и в пределах самих республик. В Азербайджане, Грузии, Молдове, Российской Федерации и Украине это привело к сильным сепаратистским, а зачастую и ирредентистским и сецессионистским процессам15. Кровавые национальные конфликты на Южном Кавказе могли привести к этническим чисткам и образованию непризнанных государств, поддержанных Москвой в случаях Абхазии и Южной Осетии и Ереваном в случае Нагорного Карабаха в 1990–1993 годах. В те же годы в Молдове конфликт между гражданами перешел в войну с участием и России, что привело к ситуации, когда правительство в Кишиневе утратило контроль за Приднестровским регионом. В 1992–1994 годах под угрозой была и целостность Украины из-за сепаратистского движения в Крыму. И сама Российская Федерация находилась под угрозой распада, преодоленного Москвой с помощью как военной силы (например, на Северном Кавказе), так и политических средств (например, в Татарстане и Башкортостане).

С одной стороны, ирредентизм и сецессионизм были продолжением тех же процессов фрагментации советского общества, которые привели к независимости и советские республики. Постсоветское политическое творчество и массовые национально-освободительные движения необязательно шли в рамках советских административных границ. С другой стороны, войны и этнические конфликты, возникавшие в процессе фрагментации Союза, оказывали самое негативное влияние на демократическое качество постсоветского политического творчества. Часть проблем, связанных с этими процессами, была разрешена благодаря подписанию Будапештского меморандума в 1994 году. Формально меморандум предоставлял Беларуси, Казахстану и Украине гарантии безопасности в пределах их административных границ в обмен на частичную передачу России и частичное уничтожение советского ядерного арсенала на их территориях16. Неформально же меморандум закрепил взаимное признание границ новообразованных государств и положил конец поддержке Россией сецессионистских и ирредентистских движений в постсоветских республиках17. Неформальная сторона договоренностей реализовалась, например, в том, что при поддержке Кремля украинское правительство вернуло контроль над Крымом, а также началась подготовка двусторонних договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией и республиками. Взаимное признание суверенности и границ позволило нормализовать отношения между возникшими постсоветскими государствами и вступить в интеграционные проекты нового поколения, где Россия была лишь одним из возможных партнеров наряду, например, с ЕС, НАТО, ГУУАМ18 или Шанхайской организацией сотрудничества.

Либерально-демократический потенциал европейской интеграции#

Самым важным интеграционным проектом для демократического творчества постсоветских народов было вступление в Совет Европы. Совет Европы является региональной международной организацией, членство в которой возможно при наличии в политико-правовых системах норм и правил, базовых для демократии и верховенства права. В 1993 году в Совет Европы были приняты Литва и Эстония, в 1995 г. — Латвия, Молдова и Украина, в 1996 г. — Россия, в 1999 г. — Грузия, в 2001 г. — Азербайджан и Армения. Евроинтеграция поддерживала демократическую гармонизацию политико-правовых систем части постсоветских стран. Для еще меньшего числа государств региона евроинтеграция продолжилась в рамках ЕС и НАТО, обеспечивая этим странам-членам поддержку институциализации демократии, верховенства права и такой системы безопасности, которая не угрожала бы политическим свободам. В любой организационной форме евроинтеграция была лишь поддерживающим фактором: творческая инициатива исходила именно от граждан и сообществ стран-членов, хотя западные модели демократизации позволяли этим импульсам воплотиться и в менее хрупких практиках. Совет Европы и позже Европейский союз стали институтами-распространителями успешных моделей развития, в котором политические, гражданские и экономические свободы поддерживали друг друга.

Верховенство права#

Слияние творческих импульсов из внутренних и внешних источников особенно заметно в становлении постсоветских конституционных и правовых систем. Первые реформы законодательства в постсоветских странах были связаны с введением нормативных подходов верховенства права к формированию, утверждению и исполнению законов, потеснивших практики и правовое воображение, принимавших позитивное право* за основу19. Первая волна написания, обсуждения и утверждения конституций новых государств в 1990–1994 годах была важнейшей частью государственного и национального строительства. Новые законодательства стали неотъемлемой частью постсоветской демократизации, поддерживая политические и экономические свободы, инкорпорируя права человека и нормы Совета Европы в национальные правовые системы, а также утверждая автономию судебной ветви власти.

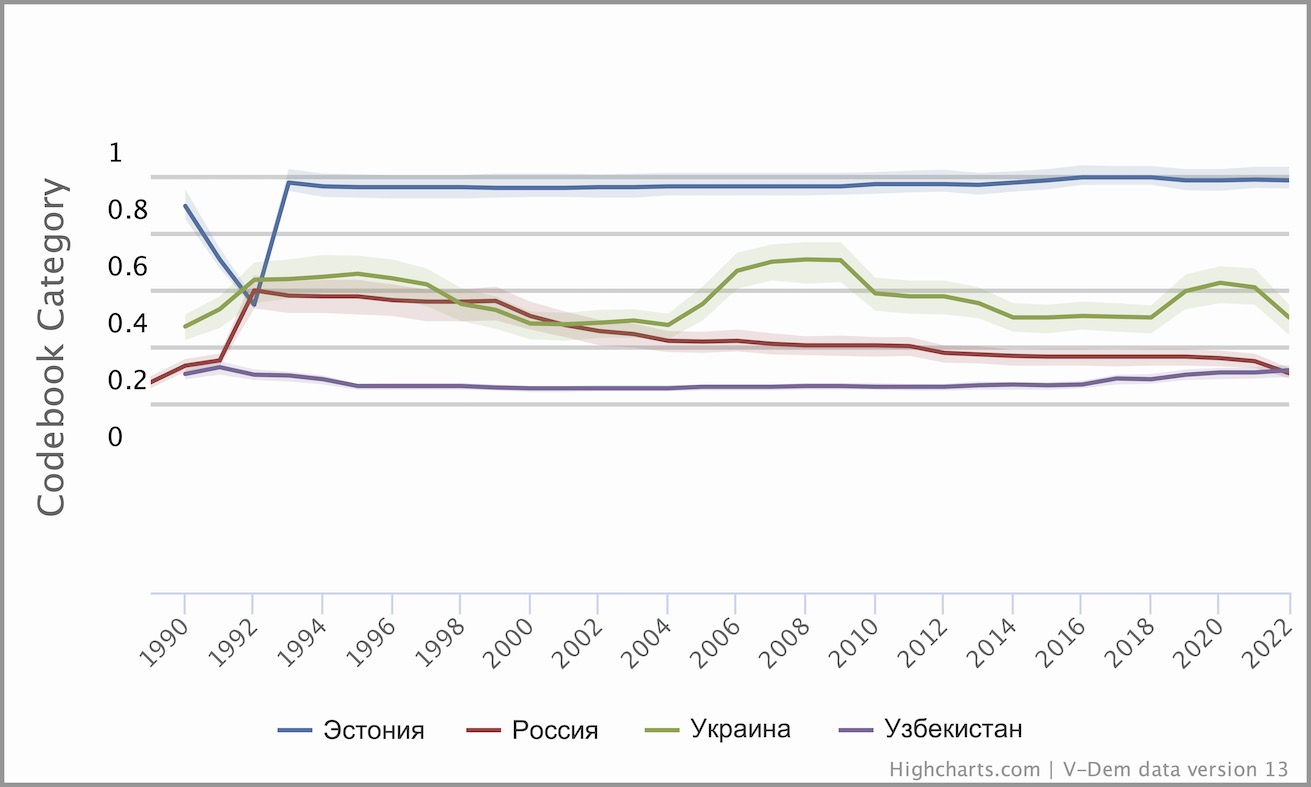

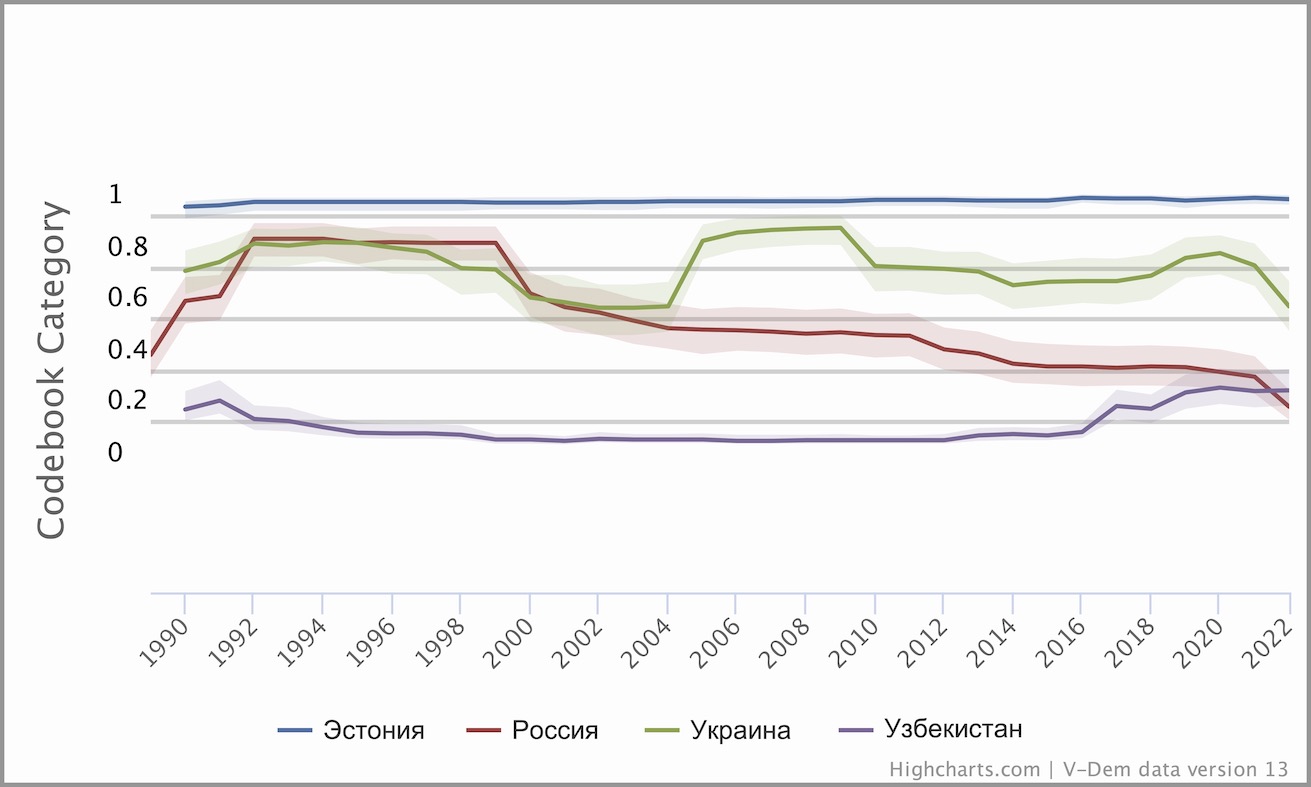

Обобщающий результат этих политико-правовых процессов можно рассмотреть с помощью измерения Индекса верховенства права (см. график 3). Этот показатель является обобщенной оценкой того, насколько прозрачно, предсказуемо и одинаково исполняются законы, а также в какой степени действия чиновников соответствуют законам20. Эстонский кейс представляет собой максимальный успех постсоветского становления верховенства права, поддержанный участием в Совете Европы, ЕС и НАТО. Кейсы РФ и Украины показывают, как введение принципа верховенства права в политико-правовую систему стало важным моментом для становления новых независимых государств и как позже этот институт был объектом давления со стороны автократических институтов. Узбекистанский кейс является примером того, как уже в середине 90-х ранние постсоветские правовые достижения пересматривались при концентрации власти президентским институтом.

График 3. Индекс верховенства права (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Во всех четырех кейсах видно, что принцип верховенства права стал практиковаться политиками и государственными деятелями в начале 90-х и либо усиливал демократические тенденции, либо становился объектом целенаправленного разрушения оснований демократии со стороны акторов, поддерживающих автократическую программу.

Автономия судебной ветви власти#

Важнейший элемент и разделения верховной власти, и следования принципу верховенства права — выведение судебной системы в отдельную автономную ветвь власти. Судебная власть формировалась в процессе эволюции советских судебных органов, их выхода из-под партийного контроля и перехода под контроль республиканских правительств. Хотя все постсоветские конституции устанавливают автономию судов, а в части случаев наделяют конституционные или верховные суды полномочиями «гарантов конституционных прав и свобод», в реальности чиновники (как представители исполнительной ветви) и законодатели вели непрекращающуюся борьбу за право назначать судей и контролировать суды21.

Индекс «Судебные ограничения для исполнительной власти» позволяет рассмотреть в сравнительной перспективе то, насколько исполнительная ветвь власти соблюдала конституцию и выполняла решения суда, а также в какой степени судебная ветвь власти оказывалась способной действовать независимо (см. график 4). Как и в предыдущих индексах, эстонский и узбекистанский кейсы — радикально противопоставленные примеры успешной демократизации и ее провала в постсоветский период. Кейсы РФ и Украины свидетельствуют о том, как политико-правовые системы двух стран постепенно расходились: в случае России суды все более попадали под влияние исполнительной власти, а в случае Украины автономия судов увеличивалась в периоды демократизации (начало 1990-х, 2004–2010 гг. и после 2019 года) и уменьшалась в периоды попыток автократизации (с конца 1990-х до 2004 года, в период 2010–2018 гг.).

График 4. Индекс «Судебные ограничения для исполнительной власти» (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Выборы как право и практика#

Еще одним важным продуктом постсоветского демократического творчества стал институт выборов. Выборы в советской политической системе имели важное ритуальное значение: подданные СССР демонстрировали свою лояльность и имитировали участие в смене элит, заполняя безальтернативные бюллетени. Участие в советских выборах было важной дисциплинирующей практикой именно в силу их имитационной природы: подчиняясь бессмысленному правилу выбирать без выбора, советский подданный демонстрировал властям и окружению свою благонамеренность и интернализировал* нормы и практики подчинения.

С началом постсоветской демократизации выборы и избираемость властей стали, возможно, самым важным признаком политической свободы. Первый опыт участия в свободных выборах для людей, живших в Советском Союзе, пришелся на 1989 год, когда шла конкурентная электоральная программа и был избран состав Верховного Совета СССР, начавший действовать в 1990 году. Хотя 750 мандатов все еще распределяло руководство КПСС, в том числе через подконтрольные «общественные организации», 1500 мандатов получили те, кто участвовал в публичных дебатах, общался с согражданами, успешно конкурировал с другими кандидатами и победил в достаточно непривычных обстоятельствах. Энтузиазм советских избирателей, характерный вообще для революционных моментов, в данном случае проявил себя в высочайшем уровне участия в выборах: к урнам пришли 89,8 процента взрослого советского населения. На этой электоральной кампании позднесоветское население училось выбирать своих представителей из множества, дискутировать с кандидатами и согражданами о преимуществах того или иного депутата или программы и ориентироваться в идеологическом разнообразии. Фактически речь шла о переизобретении как института выборов, так и института репрезентативного парламента и об активной ответственной гражданственности, публичной дискуссии, ведущей к перераспределению властных полномочий. Все это было в новинку для советского населения и позже стало важнейшим опытом для переустройства постсоветских государств в 1990-х годах.

Опыт свободного политического участия повторился — и закрепился — в 1990 году, когда прошли выборы в республиканские Верховные Советы. Несмотря на все еще существовавшие в СССР законодательные препоны для многопартийности, в этих выборах участвовали партийные организации, блоки и движения, предложившие населению не только отличие мнений и кандидатов, как это было в 1989 году, но и партийные программы с четкими различиями в идеологической ориентации. Выбирали уже не просто депутата, а политическую силу, с которой избиратель разделял идеологические положения и договаривался о представительстве своих интересов в правительстве. Как я указывал выше, именно эти Верховные Советы привели республики к независимости, разделили исполнительную и законодательную ветви власти, а также запустили трансформацию в рамках постсоветской тетрады.

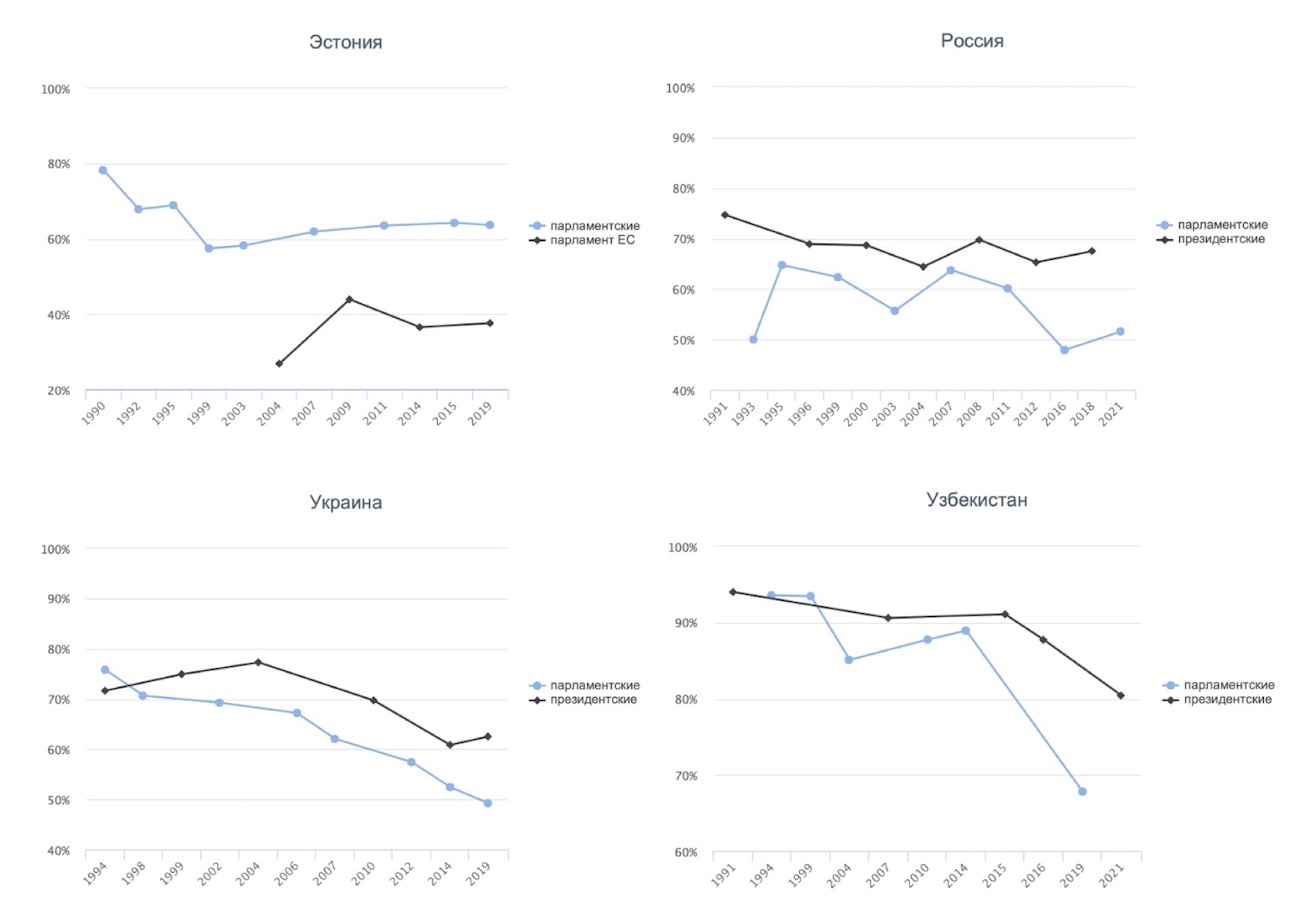

В дальнейшем электоральный элемент демократии стал самым сильным институтом, влияющим на «неконтролируемую ротацию властных элит» (что отчасти выжило даже в странах, управляемых постсоветскими авторитарными режимами в 2010-х годах). Как видно из графика 5, в нашей выборке четырех страновых кейсов признание важности выборов демонстрируется постоянным значительным (50 процентов и более) участием избирателей во всех выборах президентов и парламентов. Стоит отметить, что выборы президентов, как правило, привлекают больше избирателей, чем парламентские выборы; это видно по паттерну явки в российском, украинском и узбекистанском кейсах. Эстонский кейс свидетельствует, что участие в выборах национальной легислатуры стабильно выше, чем в Европейский парламент.

График 5. Явка избирателей (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2021 гг.)#

Данные для этих графиков взяты из базы данных IDEA: Voter Turnout Database // International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2023. URL: https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout.

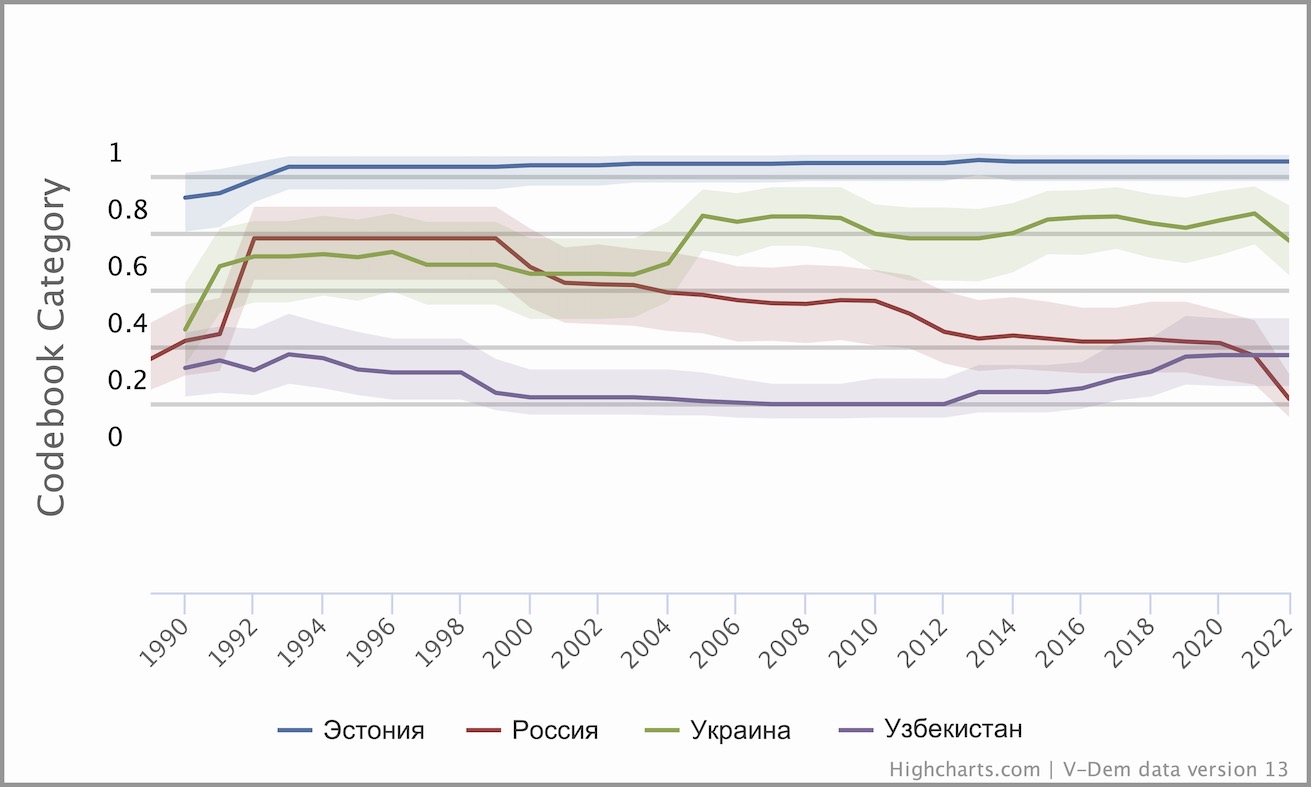

Выборы стали важнейшим демократическим институтом в постсоветских политических системах. С помощью обобщенных данных Индекса электоральной демократии в постсоветских странах можно увидеть становление и закрепление этой важности в постсоветский период. Электоральный принцип демократии стремится поставить правителей под контроль граждан конкуренцией за их одобрение электоратом. Сам же принцип нуждается в том, чтобы были созданы условия, при которых: 1) избирательное право является всеобъемлющим; 2) политические организации и объединения граждан могут действовать свободно; 3) свобода слова и независимые СМИ способны представить альтернативные точки зрения по вопросам, имеющим политическое значение; 4) выборы не омрачены систематическими нарушениями и 5) определяют состав руководства исполнительной и законодательной ветвей власти в стране22. Как показывает график 6, с 1993 года электоральная демократия в Эстонии имеет стабильно максимальные значения, а в Узбекистане — стабильно минимальные. В случае России до начала правления Владимира Путина этот компонент был значимым, а в ХХI веке постоянно снижался, достигнув своего минимума в последние девять лет. В Украине электоральная демократия переживала расцвет в первую половину 1990-х, в период с 2004 по 2010 год и с 2019 года, перемежаясь недолгими периодами упадка политических свобод.

График 6. Индекс электоральной демократии (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Демократия как единство избирательных, правовых и делиберативных практик#

Можно также сравнить электоральный компонент с двумя другими ключевыми компонентами демократии — либеральным и делиберативным* (см. график 7). Либеральный принцип демократии подчеркивает важность защиты прав личности и меньшинства от тирании государства и большинства. Показатель либеральной демократии измеряет демократическое качество правления по ограничениям, наложенным на правительство, что достигается конституционно защищенными гражданскими свободами, сильным верховенством закона, независимой судебной системой и эффективными механизмами сдержек и противовесов. В то же время Индекс делиберативной демократии фокусируется на процессе, посредством которого принимаются решения в государстве. Совещательный процесс (делиберация) — это процесс, в котором общественные дискуссии об общем благе мотивируют политические решения и отличаются от эмоциональных призывов, идентичностной солидарности или других способов принуждения граждан или меньшинств к повиновению властям или большинству. Согласно этому принципу, демократия требует уважительного диалога между информированными и компетентными участниками, открытыми для аргументации друг друга23.

Данные по этим трем базовым показателям демократии свидетельствуют, что во всех четырех страновых кейсах, какой бы уровень свободы ни был и насколько бы устойчивой ни была форма правления в конкретной стране, электоральный компонент был более значимым, чем либеральный и делиберативный компоненты.

График 7. Индекс сравнительных показателей электоральной, либеральной и делиберативной демократии по странам (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Стоит отметить, что граждане постсоветских стран видят в выборах не только политическую прагматику, но и приписывают им морально-политическую значимость, что отличает постсоветские политические культуры от других, в том числе западных демократий. Выборы не только проводили не контролируемую правящими группами ротацию элит в представительских органах власти и в центральных и местных советах, но и воображались постсоветскими обществами как процесс «морального обновления власти». Весь электоральный процесс — от выдвижения до подсчета голосов — имел значение (зачастую вопреки непосредственному опыту его участников) иногда морального выбора между добром и злом или чаще между бóльшим и мéньшим злом. Подрыв доверия к результатам выборов на всем протяжении постсоветского периода в большинстве стран мог спровоцировать массовые протесты и привести к смене режима. Именно этот морально-политический аспект можно назвать в числе основных причин, приведших к цветным революциям в Грузии (2003), Украине (2004), Кыргызстане (2005, 2010) и Армении (2018). Он же заметен и в протестных движениях в Молдове (2009), России (2011) или Беларуси (2015, 2020)24.

Постсоветское демократическое творчество увязывало воедино выборы, смену правящих групп, возможность свободного обсуждения политически значимых вопросов и легитимность режимов. Отказ от советского опыта был связан с выходом политических дискуссий «из кухонь» в публичное пространство, структурированное в виде свободных СМИ и платформ для академического и культурного самовыражения. Обобщение и измерение постсоветского опыта создания институтов и платформ, поддерживающих выражение мнений и обмен ими, возможно с помощью Индекса свободы выражения мнений и альтернативных источников информации. Этот индекс оценивает, в какой степени правительство уважает свободу прессы и СМИ, свободу отдельных граждан обсуждать политические вопросы в публичной сфере, а также свободу академического и культурного самовыражения. Как показано на графике 8, в Эстонии и Украине институты и платформы обеспечивали значительный уровень уважения властей к свободе прессы и обсуждений на всем протяжении постсоветского периода. В России путинский режим постепенно сворачивал возможности свободного и аргументированного общественного диалога. Эти же возможности были свернуты в начале 1990-х годов в Узбекистане, однако в 2016–2017 годах политически режим сделал некоторые послабления в этой части, что, впрочем, не отвечает базовым потребностям демократии.

График 8. Индекс свободы выражения мнений и альтернативных источников информации (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

В условиях конкурентных выборов, разделенных ветвей власти и свободы дискуссий могли развиваться идеологическое разнообразие и гражданственность как соответствующие логике политического участия разных гражданских групп и отдельных граждан в принятии решений. Неоднородность, непохожесть мнений, групп и позиций за короткое время стали общепринятой нормой. Относительно 90-х годов можно даже говорить о своего рода излишке разнообразия, которое начало утомлять и пугать население новых государств и приводило либо к поддержке реакционных властных групп, либо к политическому эскапизму. Тем не менее на всем протяжении постсоветского периода политические свободы оставались значимыми для новых государств, и попытки их ограничения время от времени приводили к массовым движениям в поддержку демократии. Так, например, данные Индекса мобилизации в поддержку демократии (см. график

- позволяют показать, что во всех четырех страновых кейсах периодически возникали массовые движения в поддержку гражданских свобод. Мало того, мобилизация в поддержку свободных и честных выборов, независимых судов и парламентов, свободы ассоциаций и слова имела общий региональный ритм. Пики общей региональной продемократической мобилизации заметны в 1989–1993, 2004–2008, 2011–2015 и 2018–2020 годы.

График 9. Мобилизация в поддержку демократии (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Мобилизация в поддержку политических свобод в странах с уровнем демократии, как в Эстонии, обычно была умеренной, поскольку политические институты направляли энергию гражданских движений в сторону участия в принятии решений без угрозы для государственного строя. Однако массовые продемократические движения в автократиях России и Узбекистана представляли прямую угрозу режимам и отчасти государственному строю. Украинский кейс показывает, как в гибридных политических системах (а кроме Украины, к таким можно отнести Грузию и Молдову, а также Армению в последние пять-шесть лет), которые переживали периоды укрепления состояния свободы и периоды демократического упадка, продемократическая мобилизация вовлекала граждан в творческие политические процессы, а те приводили к увеличению пространства свобод и возвращению режимов к выполнению базовых конституционных прав.

Во многом постсоветское демократическое творчество было связано с постепенным ростом роли сложного и влиятельного гражданского общества на национальном и местном уровнях. Сфера гражданского общества находится в публичном пространстве между приватной и публичной сферами, или, как это описывали Джин Л. Коэн и Эндрю Арато, в сотрудничестве и противостоянии с политическим обществом, движимым борьбой за власть, и экономическим обществом, структурированным конкуренцией за прибыль. В такой модели гражданское общество — это совокупность объединений граждан (группы интересов, объединения активистов, местные сообщества, профсоюзы, религиозные организации, если они занимаются общественной или политической деятельностью, общественные движения, профессиональные ассоциации, благотворительные организации и др.) для реализации своих коллективных интересов и продвижения своих идеалов, имеющих смешанную природу, связанную с публичными, приватными, групповыми, властными и даже экономическими интересами и институтами25.

Организации гражданского общества можно условно поделить на две большие категории: традиционные и современные. К традиционным относятся территориальные и религиозные общины, малые этнические сообщества, связанные с социально-политическими интересами, а к современным — негосударственные и некоммерческие организации, профсоюзы и благотворительные фонды. Соответственно постсоветской специфике организации гражданского общества обеих категорий переживали ренессанс одновременно, внося свою лепту в выстраивание горизонтальных социальных структур и создавая общественный запрос на свободу совести и религий, на системное участие активных граждан в дополнительном контроле за органами власти. Например, контроль за выполнением законов и процедур парламентами и правительствами, избирательными комитетами и органами, отвечающими за использование бюджетных средств, пенитенциарной системой и комитетами по лицензированию СМИ и т.д. В большинстве случаев такой гражданский контроль осуществляли организации, получившие в постсоветском канцелярите названия негосударственных или некоммерческих (НГО или НКО). Кроме того, многими другими социально значимыми публичными интересами — поддержкой бедных, защитой прав наемных работников, борьбой с алкоголизмом и наркоманией, охраной дикой природы — занимались благотворительные фонды, профсоюзы и неформальные группы активистов.

Базовый индекс гражданского общества позволяет посмотреть на постсоветскую демократизацию сквозь призму устойчивости и влиятельности гражданского общества на публичную и приватную сферы.

График 10. Базовый индекс гражданского обществ (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Согласно данным графика 10, во всех четырех страновых случаях рост влияния организаций гражданского общества отмечается с 1990 года, однако уже в 1991–1993 годы происходит дифференциация. В устойчивой демократии (эстонский кейс) с сильным участием европейских структур влиятельность гражданского общества является стабильно высокой. В устойчивой автократии (узбекский кейс) гражданское общество находится под постоянным прессингом правительства, однако в моменты смены автократов открывается некоторое пространство для влияния объединений граждан. В случаях РФ и Украины очевидно, что демократизация сопровождается ростом влиятельности организаций гражданского общества, но в периоды упадка демократии эти организации теряют значение или попадают под управление властных групп.

Для организаций гражданского общества в постсоветских странах характерна взаимосвязь политического творчества местных сообществ, советского опыта и западных моделей. Например, местные сообщества и профсоюзы в постсоветский период зачастую пытались применить советский опыт к новым политическим и социально-экономическим реалиям и по большей части оказывались маловлиятельными элементами постсоветской демократизации и маркетизации. В то же время НГО/НКО — воплощение новой специфической организационной и культурной формы, где различаются правление и администрация, где проектно-грантовая логика вводит инструменты эффективности и подотчетности перед донорами, основателями и перед сообществами, в чьих интересах работают эти организации, — были связаны с опытом не советским, а с применением западных моделей. Успешные НГО/НКО могли иметь источники финансирования внутри своей страны и извне26, а также определенную степень влияния на государственные органы до такой степени, что превращались в энкаократов27. Олигархические кланы активно развивали свои структурные подразделения, имитирующие организации гражданского общества, — благотворительные фонды, общественные аналитические центры и прочие НКО, формально зарегистрированные правительством как гражданские организации28. В моменты же упадка демократии и автократических разворотов НГО/НКО подвергались системной дискриминации и запретам, как в Узбекистане с середины 1990-х или в России с 2011 года29.

Таким образом, оглядываясь назад, можно с уверенностью говорить, что с точки зрения демократического политического творчества постсоветский период был временем опыта свободы для всех стран региона, а зачастую еще и долговременным опытом, способным кристаллизоваться в социальных институтах и практиках и закрепиться в политических культурах и системах. Несколько поколений людей, живших в странах Восточной Европы и Северной Евразии, смогли реализовать свой потенциал для построения институтов политической свободы. Произведениями демократического творчества стали: 1) новые государства с разделенными ветвями власти; 2) политико-правовые системы, ориентированные на верховенство права; 3) сильные парламенты, избранные на конкурентных выборах с постоянной вовлеченностью более половины избирателей; 4) суды, которые были более автономными, чем в советское время; 5) многопартийные системы с заметным идеологическим плюрализмом; 6) свободные СМИ и 7) влиятельное гражданское общество. Значительную часть постсоветского периода политическая свобода и демократия вдохновляли отдельных граждан, политические группы и целые народы региона на активное участие в закреплении институтов и практик политической свободы, опирающихся на местный и западный опыт.

Автократические результаты постсоветского политического творчества#

Постсоветский период действительно был временем расцвета политического творчества. Но оно имело не только демократическое, но и авторитарное и даже автократическое качество. Многие индивиды и сообщества тратили свой политический творческий потенциал на институты и практики, далекие от демократии или прямо враждебные ей.

В предыдущей главе мы рассмотрели, как политическое творчество постсоветских народов трансформировало политические и социальные структуры позднесоветского периода в процессе демократизации. В этой главе обратим внимание на то, как ту же креативность инвестировали в достижения автократического характера. Подобные институциональные достижения — тип коллективного действа, исходившего из приоритетов, отличных от политической свободы и гражданской эмансипации. Как правило, выбор в пользу автократических практик оказывался связанным со стратегиями выживания отдельных индивидов, семей и сообществ в условиях глубочайшего социально-экономического кризиса 90-х годов и реакции на него. Эту реакцию Наталия Панина и Евгений Головаха справедливо назвали «социальным безумием»30. Основатели постсоветских государств и их политико-правовых и социально-экономических систем действовали в условиях полной непредсказуемости и институционального хаоса. Их политические воля и воображение, связанные с идеями, моделями и практиками посткоммунистической тетрады, вели к демократическим преобразованиям. Однако основатели современных Эстонии и России, Украины и Узбекистана действовали не только в атмосфере демократического энтузиазма в столицах, но и депрессии на перифериях, распространения идей национальной исключительности и ксенофобии среди элит и масс, быстрого и жесткого обнищания еще недавно «советского среднего класса», волн криминальной революции и войны всех против всех в условиях первичного накопления капитала31. Все это предпосылки и для творчества, враждебного по отношению к свободе, и для креативности свободы.

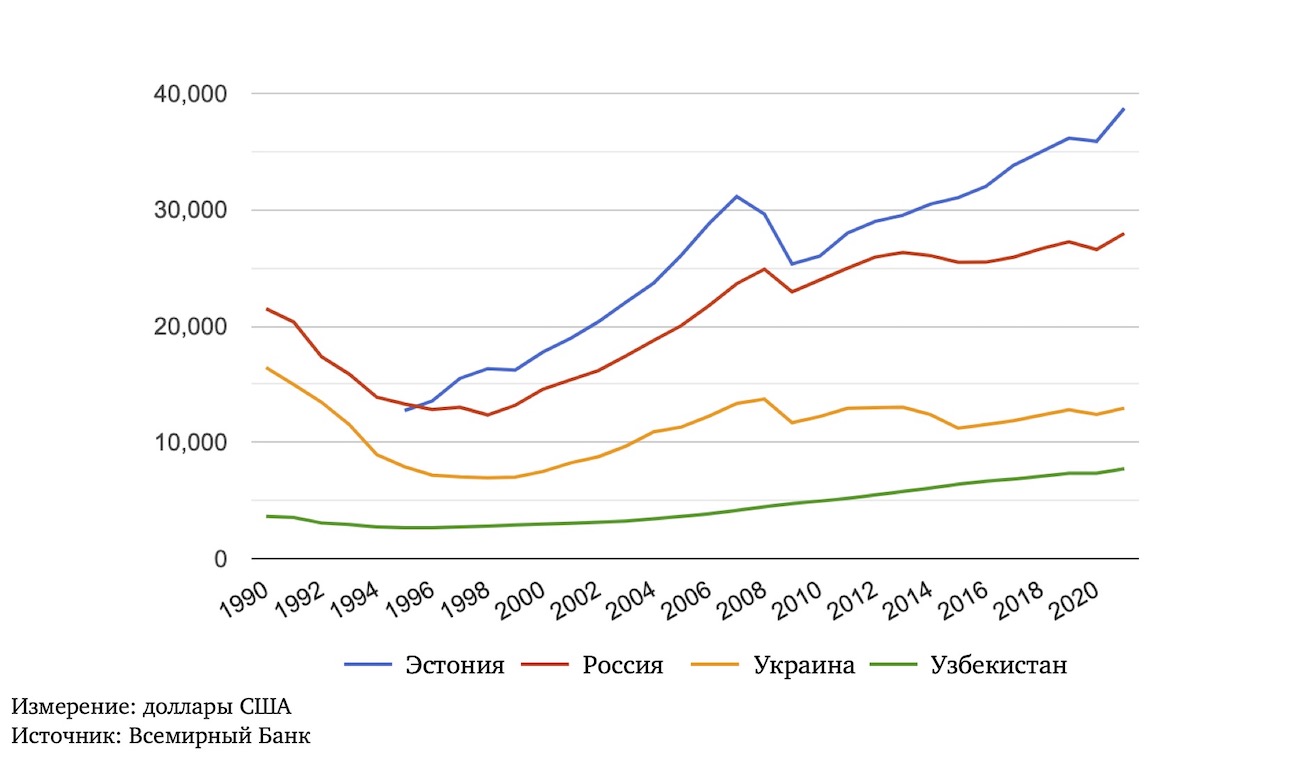

В конце ХХ века многие регионы мира двигались к возникновению «обществ риска». Но в постсоветских странах, домохозяйства которых между 1990 и 1996 годами жили в условиях гиперинфляции и ежегодно теряли от 10 до 30 процентов доходов32, уже в начале 90-х на долгое время установилось травмирующее состояние «общества сверхриска»33. В этом состоянии — назовем ли мы его безумием или сверхриском — резкое падение качества жизни и отсутствие социальной и даже биологической безопасности заставляли огромную часть новых обществ инвестировать свой творческий потенциал в выживание (см. графики 11 и 12).

График 11. ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности (доллары США) (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2020 гг.)#

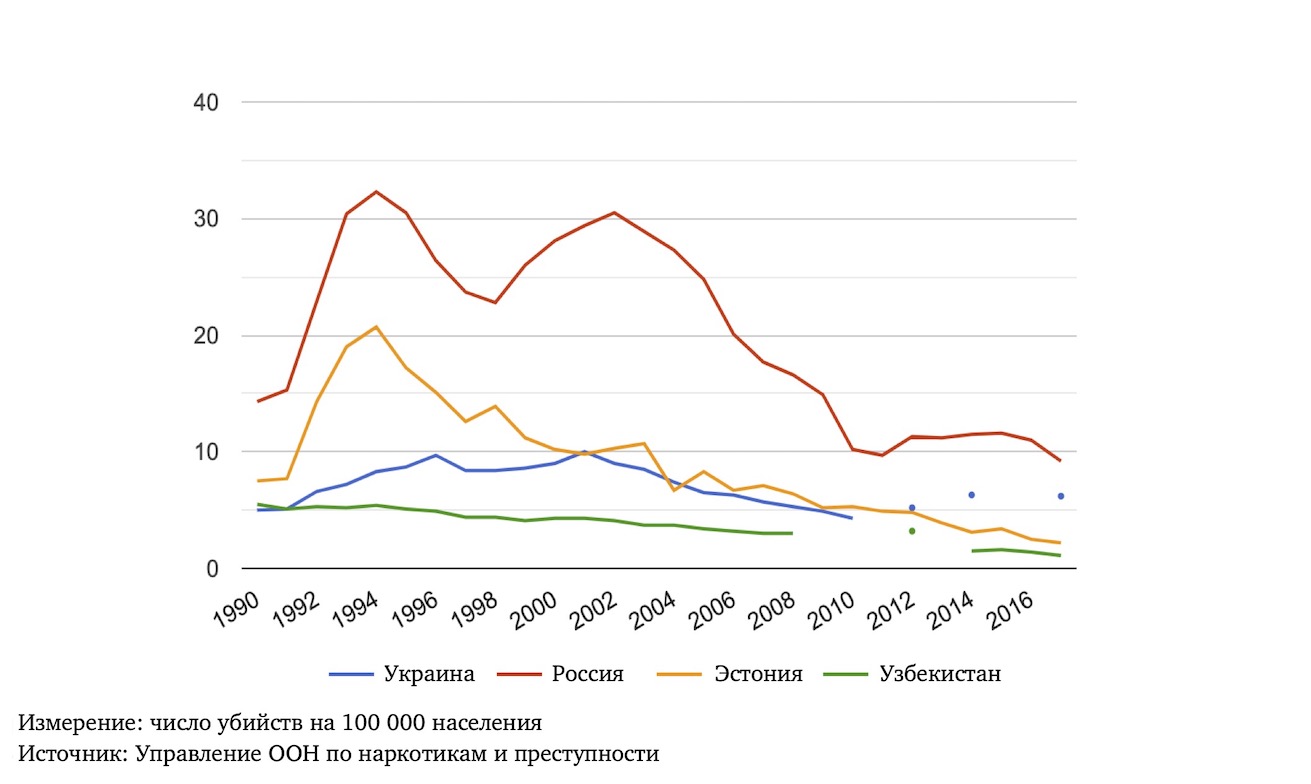

График 12. Число убийств на 100 тыс. населения (Украина, Россия, Эстония и Узбекистан, 1990–2016 гг.)#

Быстрый переход из советской предсказуемости к постсоветскому социальному хаосу был одновременно и возможностью, и вызовом для более двухсот восьмидесяти пяти миллионов человек, чье будущее определялось постсоветским транзитом. Цезура 1989–1991 годов позволяла порвать с советской длительностью и открывала возможности для построения новых социальных миров. Эти возможности и вызовы, с одной стороны, позволяли выйти из советского травмирующего состояния. Но этот выход сам по себе был не менее травмирующим. Постсоветское политическое творчество определялось не только противоречивым и болезненным набором проблем прежнего советского опыта, проговоренных в перестроечных дискуссиях и нашедших выход в национальных и демократических движениях, но и новой — постсоветской — травмой. Ужас перед миром, открывшимся после конца «советской вечности»34, создавал своеобразный спрос не только на демократию, но и на автократию. Культурно-антропологический тип советского человека не выдерживал испытаний свободой и риском, довольно быстро — и часто — превращаясь в постсоветского «потребителя услуг диктатуры», способной защитить потребителя от него самого, участвующего в этнических погромах, клерикализации, криминальной революции и в социальной атомизации. Значительные социальные группы требовали от постсоветских правительств опеки и готовы были отказаться от внезапно пришедшей свободы35.

Единая верховная власть и неопатримониальное правление#

Пожалуй, самым заметным актом авторитарного творчества стала «невидимая поправка», вносимая в постсоветское государственное строительство. Разделение ветвей власти, а также размежевание полномочий центральных и местных правительств были важными элементами демократического творчества. Однако его дополняло автократическое творчество, инвестировавшее огромную социальную энергию в неформальные институты и практики. На стыке демократизации и маркетизации реализовалась модель так называемого «малого правительства»: государство не только теряло единство верховной власти, но еще и радикально сокращало свое присутствие в экономической и социальной сферах36. Государство оставалось важным игроком в политике, нациестроительстве и в ключевых секторах публичной администрации, важным, но не единственным. А в приватной сфере государство исчезало, меняя привычный политико-культурный ландшафт Восточной Европы и Северной Евразии. Возникающий вакуум власти заполняли неформальные структуры, позже названные олигархическими кланами, «неопатримониальным правлением», «патрональными пирамидами» или организациями «мафиозного государства»37. Эти структуры возвращали постсоветскому политическому порядку некоторую устойчивость и эффективность в условиях социального хаоса.

Возникающие постсоветские правительственные и политические институты нуждались в социальной опоре, которая оформилась в виде слаженных групп, чья солидарность базировалась на неформальных персональных отношениях, и эти отношения имели значительно бóльший вес, нежели формальные правила и полномочия. Взаимоотношения формальных и неформальных институций и организаций можно поделить на два типа — эффективные и неэффективные с точки зрения выполнения функций и целей формальной публичной власти. В тех случаях, если формальные и неформальные институции взаимодействовали, они повышали эффективность формальных институтов. Если же формальные и неформальные институты противоборствовали, они подрывали эффективность друг друга, приводя ко взаимному ослаблению. Существовала возможность и того, что в случае большей эффективности неформальных институтов они побеждали в конкуренции и подчиняли формальные структуры своим интересам38. Тогда речь идет о «захваченных государствах», попавших в ситуацию коррупции на высшем уровне, или «системной коррупции»39.

Неформальные структуры подрывали эффективность формальных публичных институций, в том числе связанных с демократией и верховенством права. Доминирование неформальных структур превращало государство в систему властных и имущественных отношений, где демократический фасад прикрывал интересы «теневого государства». В «тени» постсоветских стран обитали кланы, условно усыновленные политические семьи (adopted political families), со своей персоналистической логикой взаимоотношений и солидарностью, основанной на опыте совместных нелегальных действий. Кланы были неформальными устойчивыми организациями, преодолевавшими границы ответственности ветвей власти и создававшими параллельные властные иерархии, так называемые вертикали власти, включавшие представителей президентских администраций, кабинетов министров, парламентов, судов, региональных и местных органов самоуправления, СМИ, криминальных групп и организаций гражданского общества40. В постсоветском контексте кланы объединяли сильных творческих личностей и одновременно социопатов, использовавших хаос 1990-х не только для выживания, но и для личного обогащения, произраставшего из подчинения себе «потоков» из государственного бюджета, приватизации советского индустриального наследия, а также приватизации постсоветских формальных институтов.

Постсоветская автократизация могла идти не только путем прямой диктатуры (как в среднеазиатских странах или Беларуси со второй половины 90-х годов), но и олигархизации (как в России или Украине в то же время). Как показывают графики 6 и 7, в украинском и российском кейсах олигархизация, то есть установление кланового контроля за ключевыми публичными институтами и экономическими секторами, достигает пика влияния к концу 90-х годов и запускает процесс собственно демократического упадка и автократизации. После того как госструктуры оказались под влиянием нескольких кланов, эти группы, организованные в патрональные пирамиды, стали бороться за доминирование во всей стране, то есть за установление правления одной пирамиды. Для постсоветских обществ, которые прошли далеко в демократизации в 90-х, но не получили сильной внешней поддержки европейских и евроатлантических структур (как в случае эстонского кейса), к началу ХХI века автократизация стала общим трендом.

Массовые протесты цветных революций остановили автократический региональный тренд в ряде стран и вернули к жизни полиархию. В этом контексте именно в 2003–2005 годах в Восточной Европе и Северной Евразии закрепилось расслоение на устойчивые либеральные демократии (Эстония, Латвия и Литва), неустойчивые полиархии, где периоды демократизации сменялись периодами автократизации (Украина, Грузия, Кыргызстан и Молдова), и устойчивые автократии (Россия, Азербайджан, Беларусь, четыре среднеазиатских страны)41.

Азербайджан и среднеазиатские страны (кроме Кыргызстана) установили авторитарные режимы и выбрали путь автократий уже к 1995 году, поставив под жесткий контроль политическое творчество своего населения. Тут демократический и исламистский порывы уступили диктатурам разного уровня жесткости, от просвещенного авторитаризма Нурсултана Назарбаева (правил в Казахстане в 1990–2019 гг.) и Гейдара Алиева (правил в Азербайджане в 1969–1982 и 1993–2003 гг.) до почти тоталитарной диктатуры Сапармурата Ниязова (правил в Туркменистане в 1990–2006 гг.). Персоналистские режимы этих стран инвестировали политическую творческую энергию своих народов в новые авторитарные институты. Они использовали логику вертикального «общественного договора», предлагавшего населению подконтрольных территорий «реальную стабильность» политического порядка в обмен на «эфемерные права и свободы».

Авторитарные режимы Александра Лукашенко (правит с 1994 года) и Владимира Путина (правит с 2000 года) установились уже после обретения белорусами и россиянами опыта построения жизни при демократии и рыночных отношениях. И рынок, и демократия, а в случае Беларуси еще и национальное государство довольно специфичны и, мягко говоря, далеки от их идеалов, но они определяли и судьбы отдельных людей, и общественное развитие. Лукашенко воспользовался общим недовольством населения «рыночно-националистическими перекосами» начала 90-х и трансформировал нарождающуюся национальную демократию Беларуси в автократическую политическую систему уже к 2001–2003 годам, не допустив возникновения стабильных олигархических кланов. С тех пор государственное строительство в Беларуси шло быстро и эффективно в рамках персоналистского авторитарного режима, значительно обгоняя национальное строительство и не допуская образования неформальных властных структур, кроме собственно семейного клана Лукашенко. Режим Лукашенко и те институты и практики, которые определяли его эффективность, стали источником вдохновения для целого поколения постсоветских автократов и порой делали белорусского лидера популярной фигурой и в России, и в Украине вплоть до 2020-х годов42.

В то же время путинский режим развивался как авторитарный и автократический проект, использующий социальную реакцию на негативные процессы, сопровождавшие демократизацию и становление рынка в России. Как и в позднем СССР, демократизация России происходила с одновременным ростом национальных движений, принимавших иногда программу сепаратизма (например, в Татарстане или Башкортостане) или даже сецессионизма (например, в Чечне и, шире, на всем Северном Кавказе). Дисбалансы жестокого постсоветского капитализма привели к быстрому становлению олигархии в России, выразившемуся не только в экономическом росте или возникновении новых секторов народного хозяйства, но и в таких постыдных событиях и явлениях, как две чеченские войны, «семибанкирщина», президентские выборы 1996 года и финансовый кризис 1998 года. Чеченские войны «решили» проблему сепаратизма ценой жизни погибших граждан, множества жутких террористических актов, военных преступлений, уничтожения зачатков федерализма, возникновения социального запроса на авторитарную политику и легитимацию лидеров из рядов спецслужб43.

Путинский общественный договор начала 2000-х предложил россиянам социально-консервативный мир, основанный на значительном ограничении политических свобод граждан и олигархов в обмен на значительный доход домохозяйств* и физическую защиту граждан от криминала и войны (см. графики 11 и 12). Путину удалось трансформировать политическую систему РФ, уничтожив патрональные пирамиды ельцинской эпохи или вобрав их элементы в одну властную вертикаль, во главе которой стояло путинское окружение. Владимир Путин использовал запрос граждан на борьбу с олигархией, который вполне мог стать основой для совершенствования системы верховенства права и либеральной демократии, для утверждения режима совершенно иного качества. После показательных антиолигархических репрессий 2003–2006 годов российские олигархи потеряли собственно политическое значение, что позволило Путину и его окружению приступить к утверждению автократии44. Впрочем, приняв «вертикальный общественный договор» с Путиным, граждане уже не могли его пересмотреть. После мирового финансового кризиса 2008 года путинский общественный договор едва справлялся с обеспечением задания по доходу домохозяйств, а с началом войны против Украины в 2014 году Кремль потерял возможность обеспечивать и физическую безопасность своих граждан. Хотя «крымский синдром» ненадолго легитимировал путинский режим, но его влияние уменьшилось уже к 2017 году, а военные неудачи войны 2022 года развеяли туман, скрывавший факт отмены договора, приведшего Владимира Путина к власти в начале 2000-х.

На примерах Беларуси и России видно, что автократия — результат не только усилий элит, но и посильного участия многих разных сообществ. При поддержке «верхов» и «низов» автократическое творчество было нацелено на слияние раздельных ветвей в единой верховной государственной власти и на подрыв институтов, обеспечивающих систему сдержек и противовесов. Президенциализм — идеальный институт для достижения этой цели. Институт президента был изобретен Михаилом Горбачевым в его попытках выйти из-под власти ЦК КПСС в 1989–1990 годах и усовершенствован в 1990–1992 годах президентами советских республик. Постсоветские президенты, которые одновременно претендовали на роль главы исполнительной власти (вступая в институциональный конфликт с полномочиями глав правительств), верховного главнокомандующего, распорядителя делами неформальных структур патрональной пирамиды, «гаранта конституции» и «главы государства» (что бы это ни значило), были источником угроз для политических свобод граждан всех постсоветских государств и источником же надежд для тех, кто считал лучшим возвращение к государству под управлением единой верховной власти45. В переизобретении верховного правителя (президента) и ведомого им «эффективного государства» политическое творчество народов Восточной Европы и Северной Евразии зачастую воспроизводило давнюю модель «единой и неделимой» государственной власти — «общее политическое наследие» постсоветских обществ46.

Следует отметить, что наши сегодняшние исследовательские инструменты несовершенны, поскольку они исходят из интереса к демократии и направлены в основном на определение ее качества. Но успех авторитарного творчества тоже можно измерить. Например, сделать это с анализа того, как развивалось неопатримониальное правление (см. график 13) и подавлялась автономия других ветвей власти, в особенности судебной (по данным графиков 2 и 4).

Индекс неопатримониального правления указывает, в какой степени то или иное правление основано на личном авторитете правителя. Изучая неопатримониальное правление, мы фактически рассматриваем, как персоналистские формы контроля пронизывают формальные институты и формируют режим, в котором сочетаются патрональные политические отношения, неограниченная власть президентов и использование государственных ресурсов для их политической легитимации47. Индекс неопатримониального правления построен на обобщении 16 показателей, оценивающих соотношение патронализма и клиентелизма*, реальную власть президента и глубину коррупции определенного политического режима. Низкие показатели графика 13 указывают на более демократичную ситуацию, а более высокие — на менее демократичную.

График 13. Индекс неопатримониального правления (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

На графике 13 представлен путь, который прошел неопатримониализм в четырех постсоветских странах и обусловил быструю автократизацию в Узбекистане и постепенную автократизацию в России. Украинский случай более сложный и неравномерный: тут периоды укрепления неопатримониального правления сменялись благодаря массовым демократическим движениям в 2004-м и 2013–2014 годах частичным отступлением автократизации. И лишь в Эстонии, где парламентская демократия оставалась сильной весь постсоветский период, фактор неопатримониализма был устойчиво незначительным.

Если же мы сравним эти данные с данными графиков 2 и 4, которые демонстрируют, как легислатура и судебная власть сохраняли свою независимость от исполнительной власти, то можно увидеть некоторую закономерность. В периоды демократизации эти две ветви власти ограничивали злоупотребление формальными и неформальными возможностями президентов и глав исполнительной власти, а в периоды автократизации заметно исчезновение или системная дисфункция системы сдержек и противовесов. При формальном сохранении разных ветвей власти и их органов в постсоветском контексте неопатримониальное правление находило эффективные способы управления судами и парламентами в интересах правителей. Графики 2 и 4 демонстрируют также, что в узбекистанском кейсе с 1992-го, а в российском и украинском кейсах с начала ХХI века автономия судебной власти пребывала в кризисе. Подчинение парламента в Узбекистане произошло в период между 1991 и 1994 годами, а в России — отчасти в 1993 году, затем — гораздо значимее — с 2000 года. В Украине Верховная рада переживала ослабление своей автономии в периоды с 1993 по 2002 год, а также с 2010 по 2014 год и далее. Опять же, только в эстонском кейсе независимость легислатуры и судебной власти оставалась непрерывной и неоспоримой с 1992–1994 годов.

В моей интерпретации эти данные свидетельствуют о том, что политическое творчество постсоветских народов, относящихся к тем типам, которые представлены узбекским и российским кейсами, после первых успехов демократии перенаправили в автократическое русло. В украинском кейсе тоже были периоды, отмеченные превалированием автократического творчества. В этих случаях представители властных элит и гражданские активисты все чаще принимали не- и антидемократические приоритеты за основание своих действий. Именно так выросло новое поколение постсоветских подданных, отринувших логику гражданственности и разделяющих идеалы национализма, империализма, разного рода реакционных и революционных, консервативных и неосоветских взглядов. И так же появились новые поколения бюрократов, публичных политиков и юристов, для которых служение неправовому государству стало важнее служения публичному интересу, своим избирателям или праву.

Постсоветский суверенизм#

Легитимация данного типа политического творчества связана с консервативным поворотом постсоветских обществ конца 90-х годов. Поворот подпитывала постсоветская национализация, не чуждавшаяся авторитарных экспериментов и «остальгии»*. Это было особенно заметно в моменты президентских выборов, в которых участвовали кандидаты из числа бывших сотрудников КГБ48. Кроме того, организации гражданского общества, вопреки идеалистическим ожиданиям начала 90-х годов, становились соучастниками неопатримониальных поворотов, присоединялись к патрональным пирамидам, участвовали в коррупции и становились носителями антидемократических, милитаристских и авторитарных идей. Хотя религиозные свободы были важны для постсоветской демократизации, развитие конфессиональных организаций и сообществ породило поддержку клерикализма и специфическую национализацию — и даже этнизацию — христианства и церкви, ислама и уммы. Все вместе это привело к суверенистскому повороту, соединившему в последние десять лет разные тенденции в единую идеологическую систему в целом ряде стран49. Система оказалась затребованной и в режимах откровенно авторитарных, и в некоторых иллиберальных* демократиях: суверенизм стал доминирующим в постсоветских Азербайджане, России и Узбекистане, а также в посткоммунистических Венгрии и Польше. Суверенизм использовал политическую логику народности и традиции для преодоления индивидуализма граждан и утверждения коллективизма подданных, для которых права и свободы не являлись безусловной и неотъемлемой ценностью.

В последние 10–15 лет даже в самых свободных постсоветских обществах все более заметной становилась тенденция отказываться от идеологического плюрализма и восстанавливать идеологическую монополию50. Кажется, народы стран, некогда бежавших от идеологической монополии СССР и восточного блока, устали от свободы и разнообразия и вернулись к практике идеологической и культурной однородности.

Об этом свидетельствуют, в частности, данные Индекса идеологизации правления (см. график 14). Данный показатель отвечает на вопрос, в какой степени правительство того или иного государства формирует определенную идеологию и продвигает соответствующую этой идеологии модель общества для оправдания существующего режима. Приведенные на графике 14 данные говорят о том, что после деидеологизации постсоветских народов в узбекистанском кейсе возобновление идеологической монополии произошло уже в 1991–1992 годах, а в российском случае реидеологизация началась вместе с правлением Владимира Путина и к 2012 году достигла значительного уровня. В украинском кейсе попытки установления идеологической монополии совпадают с постреволюционными ситуациями 2004–2009 и 2014–2018 годов. Лишь в Эстонии идеологическая монополия отсутствовала весь постсоветский период.

График 14. Индекс идеологизации правления (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

Культурно-идеологическая однородность во многом понималась в терминах исторической традиции и укорененности в этнические культуры. Примерами такого неотрадиционализма могут быть и идеологические постулаты «Рухнамы» Сапармурата Ниязова, и светский национал-консерватизм Ислама Каримова, и политическая теология Нурсултана Назарбаева, и путинская конституционная реформа 2020 года51. Неотрадиционалистские режимы действовали проверенными способами. Чем менее доступной оказывалась для граждан правовая справедливость в суде, тем больше власти и общества фокусировались на ее суррогате — исторической справедливости. Чем хуже обстояли дела с доходами домохозяйств, тем большую социально-политическую роль приписывали «национальной памяти» и создавали под нее соответствующие управленческие органы. Внутри постсоветских обществ все заметнее зрело противоречие между возникшим «большинством» и «меньшинствами», а также между зарубежными и внутренними Иными. Зарубежные Иные поначалу представлялись лишь как вероятные противники, но с началом войн — как реальные враги. Внутренние же Иные на первых порах выделялись в легитимную оппозицию, затем становились пособниками внешних врагов. Отсюда и рост системных репрессий против отдельных лиц и групп. Их сначала объявляли «иностранными агентами» и «национал-предателями», а затем они получали соответственный правовой статус с ограничениями в работе, арестами и выдавливанием в эмиграцию.

Действия автократических и автократизирующихся властей находились в перманентном противоречии с нормами, сохранившимися в конституциях и национальных законодательствах с начала 1990-х. В 2012–2022 годах 7 из 12 конституций признанных государств Восточной Европы и Северной Евразии прошли через «нормативную чистку» — процедуру внесения поправок, которые либо отменяли либерально-демократические нормы раннего постсоветского периода, либо разбавляли их неотрадиционалистскими и суверенистскими формулировками, вносящими разнобой и противоречия в основные законы. Меньшая часть этих поправок опиралась на референдумы, большая — на решения все менее автономных парламентов. Впрочем, и решения референдумов показывают, что постсоветские авторитарные режимы научились управлять волеизъявлением народов и инструментами прямой демократии52.

Автократические эффекты войны#

Однако самое сильное влияние на автократическое творчество оказывала война как в форме международного, так и гражданского конфликта. Или ее угроза. Гражданские войны (например, в Грузии и Азербайджане 1991–1993 годов, на Северном Кавказе в 1994–2002 годах) канализировали творческий потенциал постсоветского человека в автократическом направлении. Гражданская война и азербайджано-армянский конфликт привели к установлению династического авторитарного правления Алиевых в Азербайджане53. Война в Грузии между разными этническими группами и грузинскими партиями (при значительном вмешательстве России) способствовала тому, что демократическое и экономическое развитие страны было задержано на полтора десятилетия, а законное правительство потеряло контроль над частью территории страны54. Чеченские войны способствовали не только прерыванию демократизации в России, но и ее автократизации, они же привели к ускоренной демодернизации сообществ Северного Кавказа и обусловили приход к власти и направление развития путинского режима55. Внутренние вооруженные конфликты стали крайне влиятельными факторами, ограничивающими демократическое и поддерживающими автократическое творчество.

Не меньшее авторитарное влияние имела и война между постсоветскими народами, например, Грузии и России (в 2008 году) или России и Украины (с 2014 года и до наших дней). Война с Россией усилила авторитарные тенденции в Грузии при правлении Михаила Саакашвили (правил с 2003 по 2013 г.)56. При этом победа России в войне против Грузии при минимальном сдерживании со стороны Запада убедила Кремль в том, что военные операции на постсоветском пространстве вполне легитимная практика. Это повлияло на решение захватить и аннексировать Крым, а также поддержать пророссийский сепаратизм и ирредентизм в Украине в 2014 году или начать полномасштабное вторжение в 2022 году57. Выше я уже описывал, как постсоветский регион вошел в стадию милитаризации после российско-грузинской войны в 2008 году, но в этой части важно указать, что эта война запустила процессы создания и укрепления целого «авторитарного пояса» в Восточной Европе от Анкары и Баку до Москвы и Минска58. Наличие враждующих — а затем и воюющих — этнических или идеологических групп, народов и геополитических блоков создавало предпосылки для закрепления в постсоветских обществах образа врага (в отношении соседних народов) и социальной паранойи (в отношении меньшинств и оппозиции), усиливая, соответственно, предпосылки для направления политического творчества наших народов в автократическом направлении. Спрос на защиту со стороны государства и вождей рос начиная с первого десятилетия ХХI века.

В итоге постсоветский период лишь отчасти можно связывать с демократическим творчеством. Не менее значимым в тот период оказалось именно автократическое творчество, имевшее свою субстанциальность, логику и легитимность. Об этом свидетельствуют данные Индекса «Мобилизация в поддержку автократии» (см. график 15). Этот показатель оценивает, насколько частыми и масштабными были в определенное время события массовой мобилизации в поддержку вполне автократических целей или лидеров. Согласно исследовательской методологии V-Dem, политические движения считаются проавтократическими, если они явно и артикулированно заявляют о своей поддержке недемократических форм правления или лидеров, ставящих под сомнение основные принципы демократии. Или же если они и вовсе направлены на подрыв демократических идей и институтов, таких как верховенство права, свободные выборы или свобода СМИ.

График 15. Индекс «Мобилизация в поддержку автократии» (Эстония, Россия, Украина и Узбекистан, 1990–2022 гг.)#

График 15 позволяет увидеть в сравнительной перспективе, как, когда и с какой регулярностью в постсоветских странах прокатывались волны массовых движений в поддержку автократии. Так, узбекистанский кейс свидетельствует о долгой и высокой, по всей видимости, управляемой мобилизации населения правительством в поддержку лидера-автократа и его авторитарного режима. Поддержка уменьшается в 2016 году со сменой лидера и режима, что позволило некоторым гражданским свободам вернуться в Узбекистан и уменьшить автократическое качество правления при сохранении авторитарных черт режима.

Эстонский кейс указывает на то, что и в подобных политических системах возможна поддержка автократии. В Эстонии отмечались три спорадических всплеска проавторитарной мобилизации: первый был связан с социально-экономическим кризисом 2008 года, второй — с реакцией в 2014–2016 гг. на аннексию Крыма Россией и на начало Донбасской войны, а третий — в связи с нападением России на Украину в 2022 году. Даже в стабильной европеизированной постсоветской демократии война между другими постсоветскими народами провоцирует мобилизацию автократического характера.

Российский кейс показывает, что войны постепенно становились важным фактором мобилизации в пользу автократии. Во время первой чеченской войны (1994–1996) мобилизационный всплеск был невысоким, зато с началом второй чеченской войны (1999–2009) и правлением Путина мобилизация достигла значительного уровня. Затем значительный постоянный рост проавтократической мобилизации заметен в России с волны цветных революций (2003–2005) и реакции на них в Кремле вплоть до пиковых значений в момент аннексии Крыма.

Наконец, украинский кейс свидетельствует, что в государствах с гибридными режимами, колеблющимися между большей и меньшей свободой, мобилизация в пользу автократии связана с противостоянием с демократическим лагерем. Так было в Украине во время «оранжевой революции» (2004), в связи с реакцией части общества на Евромайдан и аннексию Крыма (2014) и, наконец, в 2017–2018 годах, когда режим президента Петра Порошенко вошел в национал-консервативную стадию (под влиянием Донбасской войны и ее социально-идеологических последствий). Как правило, в данном типе государств проавтократические волны сменялись продемократическими, а плоды автократического творчества подрывались достижениями демократического творчества, и наоборот. В подобных сменах любые официальные институты становились особенно хрупкими, открытыми для влияния неформальных групп и изнутри, и извне.